Échanges universitaires avec billet retour

Les étudiant·es non européen·nes

Guerre d’influence : qui forme les futures élites ?

Avec le début de la

dans les années 1950, l’Europe se rendit rapidement compte que les élites

locales allaient bientôt accéder au pouvoir dans les États en train de se

créer. La Guerre froide attisait la compétition entre États européens pour

la formation des futurs dirigeants des pays africains et asiatiques :

l’idée était d’attirer dans les universités européenne les étudiant·es qui

n’avaient pas encore accès à l’éducation supérieure chez eux. Ce projet

intéressait tout particulièrement les missions et les organisations

caritatives, soucieuses de construire un

décolonisation

« rempart contre le communisme ».

Quelle est l’origine de l’œuvre St. Justin ?

L’Œuvre Saint-Justin fut fondée à Fribourg en 1927 pour aider les «

étudiants de

». Il s’agissait de la première institution catholique s’employant

concrètement dès l’origine à former des étudiant·es non européen·nes

dans un environnement chrétien. Outre la nourriture et le logement,

l’Œuvre Saint-Justin offrait aux étudiant·es des cours de langues, une

aide à leur intégration à la vie universitaire et un soutien dans les

démarches administratives.

couleur

Étudiants du foyer Saint-Justin à Fribourg avec le directeur Bernhard Wild en 1965.

L’institution collaborait avec des universités suisses et étrangères,

mais elle était surtout étroitement liée à l’Université de Fribourg,

située à proximité. En 1960, le Conseil de l’Université de Fribourg

coopéra avec l’Œuvre Saint-Justin et décida de lancer une collecte

pour financer les bourses pour étudiant·es non européen·nes. Après

avoir obtenu leur diplôme, les étudiant·es étaient censé·s rentrer

dans leur pays pour le faire bénéficier du savoir acquis et de la

culture chrétienne. Ceux et celles qui ne souhaitaient pas y retourner

se voyaient privé·es du soutien financier par le Conseil académique.

à propos

Les étudiant·es angolais·es en Suisse

Depuis la

en 1884/85, l’Angola était officiellement considéré comme une colonie du

Portugal. Jusqu’au début des années 1960, les possibilités de formation

universitaire y étaient inexistantes. Les Angolais·ses devaient partir

étudier au Portugal. Lorsque la guerre d’indépendance éclata en 1961 entre

les mouvements de libération autochtones et les troupes coloniales

portugaises, la situation devient difficilement vivable pour les quelque

200 étudiant·es angolais·es qui séjournaient à Lisbonne. Au printemps de

cette année, dix-neuf d’entre eux fuirent le Portugal pour Paris en

passant par l’Espagne. De nombreux pays leur refusèrent l’asile pour des

raisons politiques. En juin 1961, le soutien financier du Conseil

œcuménique des Églises à Genève leur permit d’arriver en Suisse.

Conférence de Berlin

Libres en Suisse ?

Grâce à l’appui de l’Entraide protestante suisse (EPER), les

réfugié·es angolais passèrent l’été dans le canton d’Argovie avant de

pouvoir reprendre leurs études dans différentes universités de Suisse.

La plupart étaient en contact avec les mouvements de libération en

Angola. Comme la Suisse interdisait aux réfugié·e·s toute activité

politique, les étudiant·es étaient constamment surveillé·es par la

police des étrangers.

C’est principalement l’Association des Amis suisses de l’Angola

(Verein Schweizer Freunde Angolas, VSFA), fondée en avril 1961, qui

s’occupa d’organiser la formation universitaire des étudiant·e·s

angolais·es. Son président, Walter Artho, étudiant à l’Université de

Fribourg, tissa des liens avec l’Union des peuples d’Angola

(UPA), qui constituait avec le

Mouvement populaire pour la libération de l’Angola (MPLA) le fer

de lance de la lutte pour l’indépendance.

Quels soutiens financiers aux étudiant·es ?

Lorsque Walter Artho sollicita un soutien financier à l’État (env. 120

000 francs suisses) pour le voyage et la formation des étudiant·e·s

angolais·es, il motiva sa demande en invoquant la nécessité de contrer

l’influence de l’Union soviétique. Le chef du Département de justice et

police, Ludwig von Moos, ne recommanda finalement pas le projet. Mais

plusieurs œuvres d’entraide d’inspiration chrétienne, locales autant que

nationales, contribuèrent au financement des bourses pour les

étudiant·es angolais·es. Ce fut notamment le cas de Caritas. Cette

organisation, active depuis le début des années 1930 dans l’aide aux

réfugié·es en Suisse et à l’étranger, joua un rôle important dans

l’intégration des Angolais·es à la vie estudiantine. À Fribourg, c’était

surtout l’Œuvre Saint-Justin, décrite ci-dessus, qui se montra soucieuse

de former une élite catholique pour l’Angola et collabora avec le VSFA.

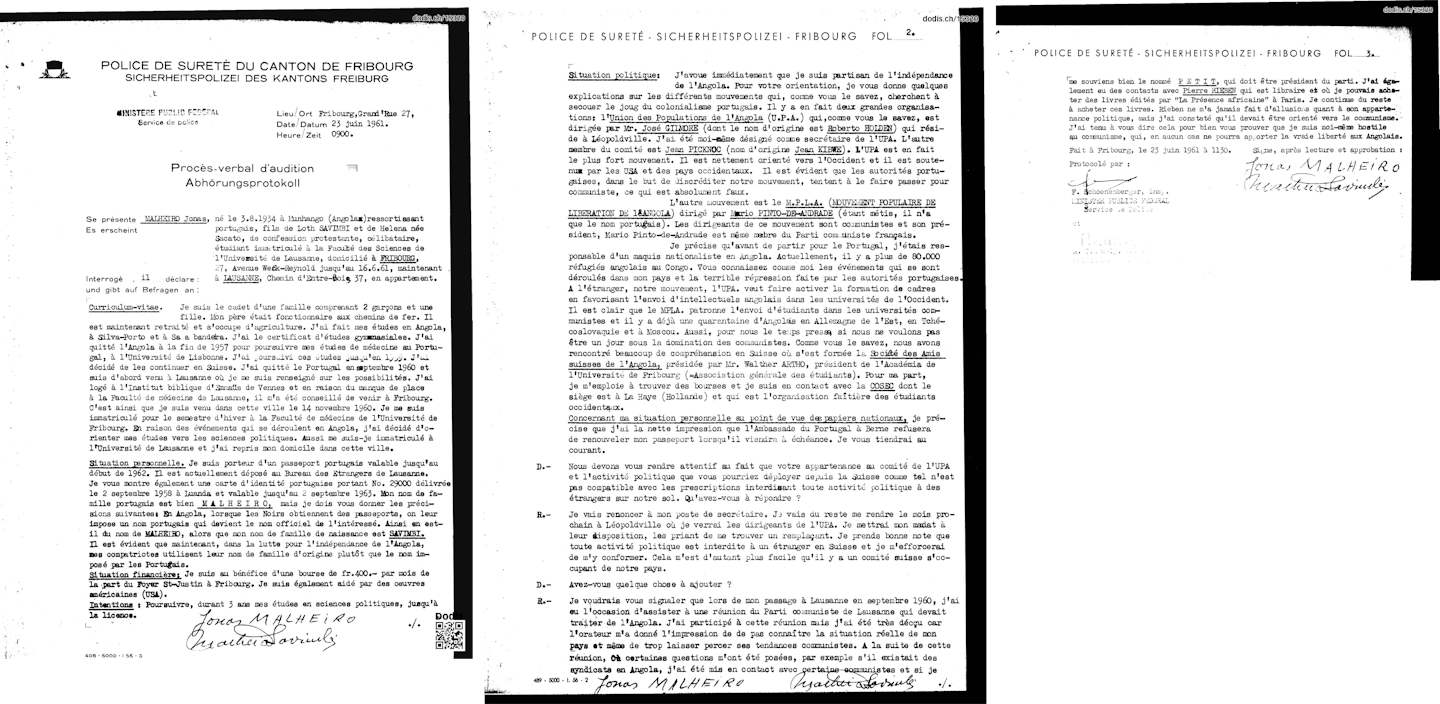

Exemple : Jonas Savimbi, étudiant et politicien en exil

L’Angolais Jonas Malheiro Savimbi joua un rôle majeur dans la lutte pour

l’indépendance de l’Angola, et fut étudiant à l’Université de Fribourg

dans les années 1960. Il arriva en 1960 en Suisse et poursuivit ses études

de médecine à Fribourg. Il bénéficia du soutien de l’UPA, dont il était le

secrétaire, mais aussi de l’Œuvre Saint-Justin. Celle-ci lui versa chaque

mois un montant de 400 francs suisses, même après qu’il eut quitté au bout

d’un semestre l’Université de Fribourg pour celle de Lausanne. En 1961,

interrogé par la police de sûreté fribourgeoise, il l’assura n’avoir

aucune activité politique en Suisse. Il utilisa pourtant son séjour à

l’Université pour se préparer à combattre le pouvoir colonial et ses

opposants communistes en Angola. Durant ses années d’étude à Fribourg,

Savimbi noua des liens avec plusieurs acteurs importants de la lutte pour

l’indépendance, dont Holden Roberto, qui avait acquis une renommée

internationale en tant que militant anticolonialiste. Roberto avait fondé

le Gouvernement angolais en exil et il nomma Savimbi ministre des

Affaires étrangères. Par son ambition de former dans la foi catholique les

leaders des pays non européens, la ville de Fribourg était devenue un

centre névralgique du mouvement anticolonialiste international.

Procès-verbal de l’interrogatoire de Jonas Savimbi par la police de sûreté du canton de Fribourg, dans lequel il assure n’avoir aucune activité politique.

Quelle est la suite de l’histoire de Savimbi ?

En 1966, Savimbi fonda son propre mouvement de libération, l’Union nationale pour l’indépendance totale de l’Angola

(UNITA), qu’il dirigea d’une main de fer pendant trente ans. Selon ses

dires, l’UNITA garda toujours une orientation chrétienne et démocratique.

Lorsque le Portugal annonça se retirer de son ancienne colonie en 1974, un

conflit armé éclata entre le mouvement de Savimbi et deux importants

groupes d’opposition. Le MPLA hostile remporta la victoire en 1975 et

érigea un régime à parti unique sur le modèle des États socialistes

européens. Déterminée à le combattre, l’UNITA entra en guerre civile.

Dans les pays africains, les gouvernements postcoloniaux d’orientation socialiste étaient considérés comme un danger pour les minorités blanches et comme une entrave aux intérêts économiques de l’Europe et de l’Amérique du Nord sur le continent. C’est pourquoi l’UNITA fut ultérieurement soutenue par l’Afrique du Sud (à l’époque sous régime d’apartheid), des acteurs de la République fédérale d’Allemagne, des institutions étatsuniennes conservatrices de droite et la CIA. Savimbi fut présenté comme un héros de la lutte contre le communisme.

Avec la fin de la Guerre froide et la chute du régime raciste en Afrique du Sud, l’UNITA perdit ses principaux bailleurs de fonds. Il s’ensuivit un accord de paix et des élections nationales. Le parti de Savimbi subit un échec dans les urnes et reprit la lutte armée contre le gouvernement. En 2002, l’ancien étudiant fribourgeois trouva la mort dans un échange de tirs avec les troupes gouvernementales. Après son décès, l’UNITA et le gouvernement signèrent un accord de paix qui mit fin à la guerre civile. On estime que de 1975 à 2002, celle-ci fit entre 500 000 et 800 000 victimes, dont la plupart étaient des civils.

Dans les pays africains, les gouvernements postcoloniaux d’orientation socialiste étaient considérés comme un danger pour les minorités blanches et comme une entrave aux intérêts économiques de l’Europe et de l’Amérique du Nord sur le continent. C’est pourquoi l’UNITA fut ultérieurement soutenue par l’Afrique du Sud (à l’époque sous régime d’apartheid), des acteurs de la République fédérale d’Allemagne, des institutions étatsuniennes conservatrices de droite et la CIA. Savimbi fut présenté comme un héros de la lutte contre le communisme.

Avec la fin de la Guerre froide et la chute du régime raciste en Afrique du Sud, l’UNITA perdit ses principaux bailleurs de fonds. Il s’ensuivit un accord de paix et des élections nationales. Le parti de Savimbi subit un échec dans les urnes et reprit la lutte armée contre le gouvernement. En 2002, l’ancien étudiant fribourgeois trouva la mort dans un échange de tirs avec les troupes gouvernementales. Après son décès, l’UNITA et le gouvernement signèrent un accord de paix qui mit fin à la guerre civile. On estime que de 1975 à 2002, celle-ci fit entre 500 000 et 800 000 victimes, dont la plupart étaient des civils.

L’invitation faite aux « autres », entre aspiration et réalité

Bien souvent, les expériences des personnes non européennes en Suisse ne

correspondaient pas du tout aux promesses qui leur avaient été faites.

Dans les colonies, les missionnaires et les religieuses leur parlaient de

l’amour du prochain, de la charité et d’un christianisme fraternel. On

comprend qu’elles aient été décontenancées par l’hostilité et le racisme

structurel auxquels elles se heurtèrent en Suisse.

Désirée·s ou non en Suisse ?

Parmi les personnes réfugiées et déplacées, lesquelles sont les

bienvenues, lesquelles sont « indésirables » ? Cette question est au

cœur de la politique suisse menée durant la Guerre froide. Les

Hongrois·es ou les Tchécoslovaques qui demandèrent l’asile en Suisse

dans les années 1950 et 1960 furent accueillies à bras ouverts, car

ils fuyaient des régimes communistes. Cela confortait notamment

l’image négative du communisme dans l’esprit de la population. En

revanche, lorsque le président du Chili Salvador Allende fut renversé

par un coup d’État militaire soutenu par les Etats-Unis en 1973, la

Suisse se montra très réticente à accueillir des Chilien·nes, en

raison de son rejet de la politique d’Allende, perçue comme un

communisme modéré.

Qui a le droit de séjourner ou de s’établir sur le territoire

helvétique ? Jusqu’à quel point les personnes admises peuvent-elles

exprimer leurs convictions politiques ou religieuses ? Ces questions

continuent à soulever de vifs débats. Les critères qui amènent à

considérer quelqu’un comme « indésirable » ou à lui faire une place

dans la communauté évoluent au fil du temps. Ils font l’objet d’une

négociation constante, dans les conversations, les médias, au

Parlement. Ils déterminent également jusqu’à

la possibilité pour les étudiant·es étranger·ères d’avoir ou non accès

aux universités suisses.

nos jours