An den Glauben glauben

Mission

Mission und Kolonialismus – ein komplexes Verhältnis

Bereits vom 16. bis ins 18. Jahrhundert unterstützte die katholische

Kirche die imperiale Machtausbreitung Spaniens und Portugals. Mit dem

Aufstieg protestantischer Länder wie England und Holland zu

Kolonialmächten im Verlaufe des 18. Jahrhunderts gewann auch die

protestantische

vermehrt an Bedeutung. Die christliche Glaubensausbreitung und die

koloniale Machtexpansion erfolgten somit in zwei zeitlich und geografisch

parallelen Prozessen.

Mission

In den Kolonien waren die Mächte- und Kräftegefüge sehr unterschiedlich:

Die Missionar:innen mussten ihre Position immer wieder verhandeln. Sie

hatten sich nicht nur an die Regeln der Kolonialmacht zu halten, sondern

sie standen auch in permanenten Aushandlungen mit den jeweiligen lokalen

Autoritäten. Die Missionar:innen profitierten von den Machtstrukturen, da

sie vor Ort zur gesellschaftlichen Elite gehörten. Allerdings konnten sie

auch nicht zu stark «kolonial» auftreten und mussten sich immer wieder von

den Kolonisator:innen distanzieren, wenn sie das Interesse der zu

missionierenden Lokalbevölkerung und die Glaubwürdigkeit der Kirche

aufrechterhalten wollten.

Missionare oder Imperialisten? Lies hier mehr dazu.

Im Ersten Weltkrieg von 1914 bis 1918 zeigten sich erstmals die

negativen Effekte dieser engen Verknüpfungen für die Verbreiter:innen

des Christentums: Die Missionar:innen wurden als Vertreter:innen ihrer

Nationen wahrgenommen und aus den Aufenthaltsländern ausgewiesen, wenn

ihr Ursprungsland im Krieg zum feindlichen Lager gehörte. Als Reaktion

darauf formulierte Papst Benedikt XV. 1919 das Schreiben

Maximum Illud, das eine neue Ära in der katholischen Mission

einleiten sollte: Es legte die strikte Neutralität der Missionar:innen

in politischen Fragen fest und bezeichnete nationale und wirtschaftliche

Interessen von Missionen gar als «ansteckende Krankheit». Darüber hinaus

sollten katholische Missionen künftig das Ziel der kulturellen

Verwurzelung der Kirche in den Missionsländern und damit die

Ent-Europäisierung verfolgen: Statt in den Kolonien die katholische

Kirche nach europäischem Muster durchzusetzen, sollte ein einheimischer

Klerus mit jeweiligen kulturellen Eigenheiten gebildet werden.

Mit dem Schreiben Maximum Illud hatte die katholische Kirche

eine Art Leitfaden formuliert, mit dem sie sich offiziell vom

Kolonialismus distanzierte. Die Umsetzung in der Missionspraxis war

nicht immer so einfach. Theoretisch galt die Maximum Illud

für alle Missionar:innen. Wie diese den Inhalt allerdings verstanden und

umsetzten – und was aus ihrer Sicht mit dem Christentum vereinbart

werden konnte –, war nicht überall gleich.

Freiburg wird zum internationalen Missionszentrum

Die zahlreichen Missionsappelle und Impulse nach dem Ersten Weltkrieg, der

Gründungsboom von Missionsvereinen sowie die Verbreitung moderner

Kommunikationsmittel und neuer Verkehrsverbindungen verhalfen der

katholischen Weltmission in der Zwischenkriegszeit zur Blüte. In der

Schweiz fielen diese Entwicklungen am markantesten aus: Einerseits war die

Schweiz vergleichsweise unversehrt aus dem Krieg herausgetreten,

andererseits galt sie als kolonialgeschichtlich unbelastet und politisch

neutral. Rom sah dieses Potenzial und versuchte in der Schweiz den

Grundstein für die Herausbildung einer internationalen, zentrierten

katholischen Missionsbewegung zu legen.

avancierte zum Intellektuellen-Zentrum der katholischen Schweiz und zu

einem internationalen Forschungsplatz für Missionswissenschaften. In

diesem Klima etablierten sich bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts 25

Missionsgesellschaften, -vereine und -orden in Freiburg, welche in der

ganzen Welt tätig waren.

Freiburg

übrigens

Wie geht erfolgreich missionieren?

Um erfolgreich missionieren zu können, lernten die Priester und

Ordensschwestern die Sprachsysteme der lokalen Bevölkerungen. Zudem

mussten sie die sozialen Regeln, die Kulturen, Bräuche und Rituale und

Verhaltensweisen der Bevölkerungsgruppen genau verstehen. Ihre

Beobachtungen dokumentierten die Missionar:innen in breitangelegten

Studien, die weltweit zirkulierten und auch ausserhalb religiöser Kreise

wissenschaftliche Anerkennung fanden.

Antoine Marie Gachet:

Der Missionar als Sammler und Forscher

1890 erschien das Tagebuch des Kapuziner-Missionars Antoine Marie Gachet unter dem Titel Cinq Ans en Amérique – Journal d’un Missionnaire. Bis heute interessiert sich die Forschung dafür: Insbesondere die darin enthaltenen Skizzen und Farbzeichnungen vom Leben der einheimischen Bevölkerung werden immer wieder als wertvolle ethnologische Quellen untersucht. Gachet wurde 1822 in Freiburg geboren und missionierte zwischen 1857 und 1862 in Wisconsin, wo er sich während der Christianisierung mit einer einheimischen Bevölkerungsgruppe, der Menomini, mit deren Sprache und Kultur auseinandersetzte.

Gachets visuelle und schriftliche Dokumentationen sind sehr detailliert. Sie erlaubten und erlauben es der ethnologischen Forschung, die koloniale Situation Wisconsins sowie die sozialen, kulturellen und politischen Verhältnisse der Menomini um die Mitte des 19. Jahrhunderts besser rekonstruieren zu können. Zudem zeigen seine Aufzeichnungen, dass sowohl die euroamerikanischen Siedler:innen als auch die einheimischen Bevölkerungsgruppen höchst heterogen waren, sprich: dass es sich dabei nicht um zwei einander gegenüberstehende und in sich einheitliche Gruppen handelte.

Gachets Zeugnisse beschreiben den Austausch zwischen den Kulturen und die kreative Aneignung neuer kultureller Elemente durch die Menomini. Kolonial-stereotype Annahmen von passiven «Indianer:innen» und aktiven Kolonist:innen können so widerlegt werden.

Pater Wilhelm Schmidt:

Mission, Ethnologie und Kulturkreislehre

Titelblatt des Buches von Wilhelm Schmidt, erschienen 1949.

1941 rief die Universität Freiburg den Missionar, Ethnologen,

Sprach- und Religionswissenschaftler Wilhelm Schmidt an das extra

für ihn eingerichtete Ethnologische Institut – das erste seiner

Art in der Schweiz. 1938 war Schmidt von Österreich in den Kanton

Freiburg emigriert, wo er im selben Jahr das Anthropos-Institut

gründete. Als Sprachrohr für die katholische Missionsarbeit

entstand daraus die Zeitschrift Anthropos: Internationale

Zeitschrift für Völker- und Sprachkunde.

Schmidt vertrat die Ansicht, dass die missionsethnologische Forschung wichtiger sei als die säkulare Völkerkunde. Die Expertise der Missionare zur «Erforschung des Fremden» sah er im langandauernden, direkten Kontakt mit der einheimischen Bevölkerung.

Schmidt vertrat die Ansicht, dass die missionsethnologische Forschung wichtiger sei als die säkulare Völkerkunde. Die Expertise der Missionare zur «Erforschung des Fremden» sah er im langandauernden, direkten Kontakt mit der einheimischen Bevölkerung.

Schmidt selbst war nie missionarisch tätig und betrieb auch keine

Feldforschung. Er beauftragte jedoch seine Schüler, die in den

Kolonien missionarisch tätig waren, empirisches Material über «die

Fremden» zur Untermauerung seiner Thesen zu sammeln.

Weltweite Rezeption erfuhr seine Kulturkreislehre: Er ging davon aus, dass alle Menschen aus einer einzigen Kultur, einer sogenannten Urkultur, entstammen würden. Diese definiere sich durch ein monogames, patriarchales Gesellschaftsmodell sowie religiös durch einen primitiven Monotheismus (Urmonotheismus). Andere Kulturen seien degenerierte Versionen dieser angenommenen Urkultur. Bis 1948 dozierte Schmidt als Professor am Ethnologischen Institut der Universität Freiburg und die Zeitschrift Anthropos gilt bis heute als wichtige Fachzeitschrift der allgemeinen Ethnologie. Seine wissenschaftliche Tätigkeit wurde bisher durch fünf Ehrendoktorauszeichnungen gewürdigt. Die kolonialen Dimensionen seines wissenschaftlichen Arbeitens wurden allerdings kaum in den Blick genommen und sein Lebenswerk damit bis jetzt noch nicht kritisch beleuchtet.

Weltweite Rezeption erfuhr seine Kulturkreislehre: Er ging davon aus, dass alle Menschen aus einer einzigen Kultur, einer sogenannten Urkultur, entstammen würden. Diese definiere sich durch ein monogames, patriarchales Gesellschaftsmodell sowie religiös durch einen primitiven Monotheismus (Urmonotheismus). Andere Kulturen seien degenerierte Versionen dieser angenommenen Urkultur. Bis 1948 dozierte Schmidt als Professor am Ethnologischen Institut der Universität Freiburg und die Zeitschrift Anthropos gilt bis heute als wichtige Fachzeitschrift der allgemeinen Ethnologie. Seine wissenschaftliche Tätigkeit wurde bisher durch fünf Ehrendoktorauszeichnungen gewürdigt. Die kolonialen Dimensionen seines wissenschaftlichen Arbeitens wurden allerdings kaum in den Blick genommen und sein Lebenswerk damit bis jetzt noch nicht kritisch beleuchtet.

Mission als Schaufenster und Spiegel?

Schweizer Missionen prägten nicht nur die religiösen, wirtschaftlichen,

politischen und sozialen Entwicklungen in den kolonialen Gebieten, sondern

sie veränderten auch die Selbst- und Fremdwahrnehmungen sowie

Vorstellungen von der Welt in der Schweiz. Denn getragen wurde der riesige

Erfolg der Missionen von Spender:innen in der Heimat, die damit zu einem

festen Bestandteil des Missionsprojekts wurden. Die breitangelegten

Kampagnen der Missionen eröffneten den Schweizer Katholik:innen ein

Fenster zur Welt und schufen eine Beziehung über grosse Distanz.

Religiöse Missionen versuchten in ihrer Öffentlichkeitsarbeit eine direkte Beziehung zwischen Schweizer Spender:innen und den zu Missionierenden herzustellen.

In ihren zahlreichen Zeitschriften und Broschüren, in Museen,

Ausstellungen und Filmen, an Spendenbazaren, in der Messe oder an Festen

berichteten die Missionen über ihre Erfahrungen mit den «fremden»

Menschen. Sie prägten damit wesentlich den Blick der Schweizer

Christ:innen auf die aussereuropäische Welt und auf sich selbst.

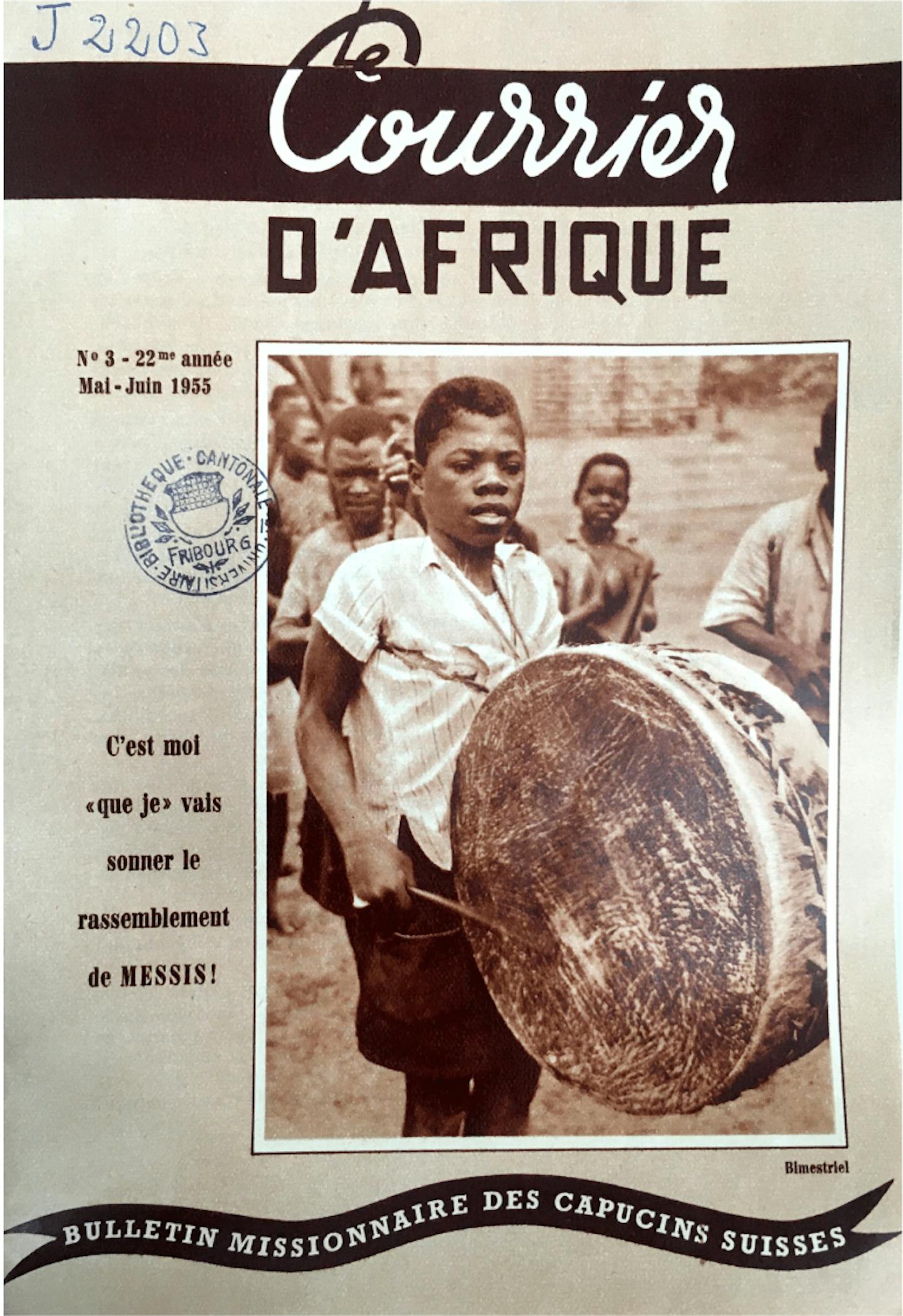

Einerseits versuchten Missionen zur Sammlung von Spendengeldern, über

die Religion Nähe zwischen den zu missionierenden Menschen und den

Schweizer Gläubigen herzustellen. Andererseits mussten aussereuropäische

Menschen stets als hilfsbedürftig und unterentwickelt repräsentiert

werden, damit den heimischen Christ:innen die Dringlichkeit ihrer

Wohltätigkeit bewusst wurde. Das missionarische

hat daher mit anderen Formen der Herstellung von Selbst- und

Fremdverständnis – wie etwa den Völkerschauen oder der Wissenschaft –

einiges gemeinsam: Es bediente sich kolonialen und rassistischen

Weltbildern. Und doch unterscheidet es sich von diesen Beispielen in

einem ganz zentralen Punkt: Das «Andere» musste als prinzipiell gleich

vorgestellt werden, um dem christlichen Grundsatz der Einheit und

Gleichheit vor Gott gerecht zu werden.

Othering

Der Artikel bewirbt die Missionsausstellung «Messis» von 1955. Sie zeuge von einem modernisierten Missionsverständnis, welches befreit sei von «einer überholten exotischen Romantik».

Und heute: Werbeplakate von Hilfsorganisationen

Werbeplakate von Hilfsorganisationen hängen in den Strassen der Schweiz.

Oftmals reproduzieren sie das

des hilfsbedürftigen fremden Menschen im

, dem mit einer Spende geholfen werden kann. Die Darstellungen spielen

mit Emotionen und den dazugehörigen Assoziationen, wie zum Beispiel

«vorzivilisiert» (Leben in einer Lehmhütte oder einfache Kleidung).

Diese Bilder haben einen Einfluss darauf, wie «fremde» und «eigene»

Identitäten konstruiert werden. Auch wenn die Organisationen hinter

diesen Kampagnen keine absichtlich rassistischen Motive haben: Die

Verwendung solcher Bilder festigt die Vorstellung der Überlegenheit

«der»

Stereotyp

globalen Süden

weissen

europäischen Welt gegenüber «dem» globalen Süden.

2016 sorgte eine Kampagne der Hilfsorganisation

weitergeführt;

2019 porträtierte Helvetas Familien aus Bolivien und Äthiopien .

Helvetas

für Aufsehen. Die Plakate zeigten jeweils drei Gesichter aus drei Generationen, die eine Erfolgsgeschichte im Kampf gegen Armut nahelegten. Auf dem Bild stehen drei Sätze: «Ging hinters Gebüsch», steht bei der Grossmutter, «ging aufs Plumpsklo», steht bei der Mutter, «drückt die WC-Spülung», steht beim Kind. Diese und weitere ähnliche Geschichten sollten dazu animieren, für «echte Veränderung» Geld zu spenden. Martine Brunschwig Graf, Präsidentin der Eidgenössichen Kommission gegen Rassismus, sagte darüber zur «Schweiz am Sonntag»: «Das ist keine gute Kampagne. Die Bilder arbeiten mit dem Vorurteil, dass Afrikaner nur mithilfe des Nordens Fortschritte erreichen können. Das ist paternalistisch.»Helvetas

verteidigte gegenüber der «Schweiz am Sonntag» die Kampagne. Schwarze würden auf den Plakaten nicht als rückständig dargestellt. Im Gegenteil: «Die Plakate erzählen die Geschichten von selbstbewussten, würdevollen Menschen, die auf das Erreichte stolz sind und zuversichtlich in die Zukunft blicken. Wir bedauern es, wenn sich durch diese Darstellung jemand verletzt fühlt.» Die Kampagne wird bisheute

Mission dekolonisieren?

Ab dem Ende der 1940er Jahre wurde unter anderem auch in den sich

Ländern Kritik laut, welche die Missionen als das kulturelle Instrument

des

darstellte. Es wurde deutlich, dass die Mission ihr Selbstverständnis den

neuen Verhältnissen in der sich verändernden Welt anpassen musste: Der bis

anhin weit verbreitete

wurde als veraltet und unangebracht definiert und man war sich einig, dass

die früher teils eingesetzten Missionsmittel von Zwang und Gewalt gänzlich

abgeschafft gehörten. Neu rückten Konzepte der kirchlichen Partnerschaft

und Zusammenarbeit in den Vordergrund. Während der Dekolonisation spielten

Missionen und Kirchen sehr unterschiedliche Rollen. Teils bezogen sie

deutlich Stellung für den

Widerstand, teils halfen sie bei der Aufrechterhaltung kolonialer

Herrschaft.

dekolonisierenden

Kolonialismus

Paternalismus

antikolonialen

Eine Kirche ohne Hilfswerk?

Ist eine Kirche ohne Hilfswerk noch eine Kirche? Nein, meint die

Zeitschrift

oft einen Vertrauensvorschuss, da die Religion vielerorts ein wichtiger

gesellschaftlicher Faktor ist – geholfen wird mittlerweile jedem

Menschen, ob religiös oder nicht.

reformiert

im Januar 2022 – der Gedanke der Fürsorge sei in der Religion stark verankert. Studien verweisen auf die Vorteile von Organisationen, deren Werte auf Glauben oder Überzeugung gründen. «Religious faith-based organizations» (religions- und glaubensbasierte Hilfsorganisationen) kennen sich vor Ort meist gut aus, weil sie mit lokalen Partnern schon lange zusammenarbeiten. Zudem geniessen sie imglobalen Süden

übrigens